概要

Overview

平塚に囲碁の木谷道場があったことから、木谷實九段や多くの弟子の功績を讃え、囲碁を平塚の特色ある文化として位置づけています。

市民の中に囲碁を普及させるため、様々な囲碁イベントを開催し、全国から注目される囲碁のまちを目指しています。 特に「湘南ひらつか囲碁まつり」における多面打ち大会は、年々規模を拡大し日本全国から多数の参加があります。

湘南ひらつか囲碁まつり千面打ち大会

入門教室

七夕子ども囲碁大会

木谷道場と木谷實略年譜

Summary

木谷 實(きたに みのる)

明治42年、神戸に生まれる。

幼い時から碁・将棋に親しみ、囲碁棋士の道を歩む。15歳で初段、その後の活躍で「怪童丸」の異名を取る。昭和8年、天才棋士呉清源とともに「新布石」を発表、囲碁界に新風を巻きおこす。

昭和12年、平塚に転居し、自宅を木谷道場とし内弟子をとり、大竹英雄・石田芳夫・加藤正夫・小林光一・趙治勲・武宮正樹・小林覚らの多くの棋士を育てた。

木谷道場は一時、東京の四谷に移るが、晩年木谷は平塚に戻り、昭和50年、市内で亡くなった。

故木谷實九段

| 暦 | 年齢 | 囲碁事蹟・家族 |

|---|---|---|

| 明治42年 | 0歳 | 1月25日、父十作、母菊江の長男として、神戸市水木通8丁目に生まれる。 |

| 大正6年 | 8歳 | 10月、父方祖父、太田栄次郎の遺言により、父も實を棋士にすることを決意。 小学3年生の時、小野彦太郎の紹介で鳥居鍋次郎に九子で指導を受け、師事。 |

| 同7年 | 9歳 | 春、神戸神港倶楽部で行われた鳥居鍋次郎の二段昇段披露会の席上、鴻原義太郎四段、久保松勝喜代四段に紹介され、鳥居の推薦で両氏に師事。 |

| 同10年 | 12歳 | 春、久保松の推薦で鈴木為次郎六段と師弟の盃を交わす。 11月25日、鈴木の許で修業するため上京。久保松の紹介で、ニ所の関部屋から本郷の鈴木の下宿先や芝桜川町の方円社、麹町の広瀬平次郎七段の許などへ通う。 |

| 同11年 | 13歳 | 鈴木六段が神田の下宿に移ったのを機会に内弟子となる。六華会会員となる。 |

| 同12年 | 14歳 | 鈴木六段が稗聖会に参加したため、この年創立の中央棋院へ通う。 9月関東大震災 |

| 同13年 | 15歳 | 2月15日付けで中央棋院より入段を許される。 7月、日本棋院設立、初段棋士として参加。 |

| 同15年 | 17歳 | 春、日本棋院定式手合で昇段点を獲得、二段に昇段。夏、三段に昇段。 |

| 昭和2年 | 18歳 | 3月、四段昇段。1月~5月掲載の東京日日新聞・大阪毎日新聞主催「新進打切棋戦」で十人抜きを達成。「怪童丸」のニックネームをつけられる。また、院社(棋院と棋正社)対抗戦では八人抜きを達成。 |

| 同3年 | 19歳 | 春期大手合で二等に入賞。 |

| 同4年 | 20歳 | 春期大手合で優勝。秋期大手合三等に入賞。 |

| 同5年 | 21歳 | 2月15日、五段に昇段。春、鈴木為次郎七段の許から独立。 |

| 同6年 | 22歳 | 10月10日、柴野美春と結婚。麹町五番町に所帯を持つ。 |

| 同8年 | 24歳 | 住居を滝野川区西ヶ原町に移す。翌年滝野川区上中里に移る。住居を滝野川に移すと同時に「仙友会」を創設。同時に、プロ棋士の養成に入る。3月29日、時事新報主催「木谷・呉清源十番碁」開始。 3月長女和子誕生。 8月、保養と『布石と定石の統合』の講述のため、信州地獄谷温泉へ行く。 呉清源を同地に招き、新布石について意見を交わす。 9月、東日・大毎主催「新進打切棋戦」で前田陳爾五段、報知新聞主催「込出敗退戦」で小野田千代太郎六段に黒番で三連星を布いたが、いずれも敗退。 10月4日、秋期大手合で長谷川章五段に白番で3度目の三連星を試み快勝。「新布石」の発端になる |

| 同9年 | 25歳 | 2月、六段に昇段。 5月、呉清源らと中国、満州、朝鮮の親善旅行へ出発。 12月、処女作『布石と定石の統合』(誠文堂新光社「現代囲碁体系所収」)を出版。 12月、次女順子誕生。 |

| 同11年 | 27歳 | 1月1日付けで、七段に昇段。 2月、七段昇段記念『新布石の針路』を日本棋院より刊行。 4月、読売新聞主催「勝抜き三番棋戦」で十人抜きを達成。この頃、大磯に転居。 9月、次女順子没。 12月、長男健一誕生。 |

| 同12年 | 28歳 | 6月、東日・大毎主催「本因坊名人引退碁」挑戦者決定リーグ開始。 夏、平塚に転居。プロ棋士養成のため「平塚木谷道場」を開設。 12月、次男明誕生。 |

| 同13年 | 29歳 | 4月、「名人引退碁」挑戦者決定リーグで優勝。本因坊秀哉名人の相手に選ばれる。 6月26日、芝「紅葉館」で引退碁開始。 7月11日、箱根「奈良屋旅館」へ移動。 8月14日、秀哉病気のため中断。 11月18日、伊東「暖香園」で再開。 12月4日、終局。木谷の五目勝ち。 |

| 同14年 | 30歳 | 9月、読売新聞主催「木谷・呉清源十番碁」開始。第六局で木谷、先相先に打ち込まれる。 12月、三女礼子誕生。 |

| 同15年 | 31歳 | 第一期本因坊戦(全日本選手権)本戦開始。第5位に終わる。 12月、父十作没。 |

| 同17年 | 33歳 | 5月、四女智子誕生。 7月、芝、美術倶楽部で「木谷会」発足(遠山元一会長)。 |

| 同18年 | 34歳 | 1月、八段に昇段(昇段点は前年に達成している)。 |

| 同19年 | 35歳 | 7月、応召。京城朝鮮第22部隊へ配属。 9月、除隊。 9月、五女信子誕生。 |

| 同20年 | 36歳 | 4月、木谷家家族、遠山元一別荘へ疎開(山中湖畔旭日丘)。 5月、日本棋院焼失。 7月、平塚空襲により木谷家焼失。 |

| 同21年 | 37歳 | 1月、「新夕刊」囲碁欄を新設。木谷・藤沢庫之助七段三番碁を掲載。この頃より本格的な地方回りの指導碁に出かけるようになる。 |

| 同22年 | 38歳 | 10月~12月、第四期本因坊戦で岩本勲和本因坊に挑戦。五番勝負の結果、2勝3敗で敗退。 11月、三男正道誕生。 |

| 同25年 | 41歳 | 12月、第六期本因坊戦リーグで坂田栄男七段、長谷川章七段と三者同率となり決戦の結果、坂田七段が挑戦者になる。 |

| 同27年 | 43歳 | 4月、第七期本因坊戦リーグで木谷を含む五者同率となり決戦の結果、高川格七段が挑戦者になる。 |

| 同28年 | 44歳 | 5月~7月、第八期本因坊戦で高川秀格本因坊に挑戦。2勝4敗で敗れる。 |

| 同29年 | 45歳 | 2月、弟子らと自宅庭でピンポンを行っている最中に脳溢血で倒れる。この後1年半の療養生活を送る。 |

| 同31年 | 47歳 | 第十一期本因坊戦リーグに復活。 5月、島村利博八段と同率決戦。島村八段が挑戦者になる。 12月、第二期最高位戦リーグで前田陳爾八段を破り、念願の九段に昇段。 |

| 同32年 | 48歳 | 1月~3月、第二期最高位戦で坂田栄男に挑戦。3勝1敗でタイトル奪取。 4月、読売新聞主催「日本最強決定戦」で13年ぶりに呉清源九段と対局。 6月、第十二期本因坊戦リーグで藤沢朋斎九段と同率決戦。藤沢九段が挑戦者になる。 |

| 同33年 | 49歳 | 1月~3月、第三期最高位戦に島村利博八段の挑戦を受け、五番勝負を3勝2敗で連覇。 3月、第五期日本棋院選手権で坂田選手権者に挑戦。三番勝負の結果、0勝2敗で敗れる。 6月、第十三期本因坊戦リーグで坂田栄男九段、杉山雅男八段と三者同率決戦となり、杉山八段が挑戦者になる。 |

| 同34年 | 50歳 | 1月~3月、第四期最高位戦に坂田栄男九段の挑戦を受け、2勝3敗で敗れ、最高位のタイトルを失う。 6月~8月、第十四期本因坊戦に挑戦者となり、高川秀格本因坊に七番勝負の結果、2勝4敗で敗れ、またもタイトルを逃す。 |

| 同35年 | 51歳 | 2月、第七回NHK杯争奪囲碁選手権に優勝。 |

| 同36年 | 52歳 | 4月、第十六期本因坊戦リーグに坂田栄男九段と同率決戦となり、坂田九段が挑戦者になる。 |

| 同37年 | 53歳 | 5月、四谷三栄町に「四谷木谷道場」を開設。 7月、日本棋院棋士会長になる。 8月、「木谷一門百段突破記念祝賀会」が産経ホールで開催。 |

| 同38年 | 54歳 | 12月、第十九期本因坊戦リーグで高川格九段と対局、対局後、二度目の脳溢血に倒れる。 |

| 同39年 | 55歳 | 2月、約50日ぶりに対局に復帰。 7月、第三期名人戦リーグ6勝1敗で挑戦を争い、最終局藤沢朋斎九段との対局中、血圧が急に上昇 六十九手で棄権負けとなる。 |

| 同40年 | 56歳 | 日本棋院理事に選出される。 10月、紫綬褒章を受章。 |

| 同42年 | 58歳 | 3月、木谷実選集『わたしの碁』(全三巻、日本棋院刊)の刊行開始。 |

| 同43年 | 59歳 | 7月、木谷實・美春夫妻、大倉賞受賞。 12月、第六期プロ十傑戦一回戦で本田邦久七段と対局。この対局が公式戦としての最終局になる。 |

| 同44年 | 60歳 | 1月、木谷實還暦祝賀会。 6月、日本棋院理事を辞任。 7月、日本棋院顧問に就任。 |

| 同45年 | 61歳 | 3月、「木谷一門二百段突破記念大会」がサンケイホールで開催。 |

| 同47年 | 63歳 | 8月~9月、ハワイ棋院創立二十五周年記念囲碁大会が行われ、木谷一門でハワイを訪問。 |

| 同48年 | 64歳 | 7月2日、三度目の脳溢血に倒れる。 |

| 同49年 | 65歳 | 6月3日限り、「四谷木谷道場」を閉鎖。 |

| 同50年 | 66歳 | 4月、平塚杏雲堂病院へ入院。11月、帰宅を許される。 12月19日、自宅で逝去。同日、従四位、勲二等瑞宝章を受章。 12月28日、日本棋院葬。 |

| 同52年 | 没後 | 9月、「木谷實全集」(全五巻、筑摩書房刊)刊行開始。 |

| 同53年 | 没後 | 5月、「木谷實全集」完結。 |

| 平成3年 | 没後 | 6月3日、木谷實夫人美春、蜘蛛膜下出血により逝去。享年81歳。 |

木谷道場の人々

Kitani Dojo Members

平塚に生きた囲碁の求道者

明治42年1月、神戸に生まれた木谷實は、幼い時から碁・将棋に親しみ、父十作の影響もあって、8歳で鳥居鍋次郎初段に入門、本格的なプロを目指し、囲碁棋士の道を歩みます。

その後、久保松勝喜代四段門下となり、大正10年、12歳の時、久保松の紹介で鈴木為次郎六段の内弟子となって上京。

大正13年7月、日本棋院が創設されると、木谷は弱冠15歳で初段プロ棋士としてデビューします。

木谷17歳の時、当時としては珍しいダブル昇段を遂げ三段に昇段。東京日日新聞の新進打切棋戦で10人抜きを達成、「怪童丸」の異名をとりました。

昭和2年、木谷18歳、四段の時、日本棋院と棋正社との対抗戦で8人抜きを成し遂げ、新進木谷の声価は決定づけられ、続いて昭和4年春の大手合で優勝。

昭和6年、22歳の秋に柴野美春と結婚。昭和8年の秋には、天才棋士呉清源とともに「新布石」を発表します。この「新布石」を紹介する昭和9年発刊の「囲碁革命新布石法」は、10万部以上を売り尽くした当時のベストセラーです。

昭和12年夏、大磯町から平塚に転居。その後、桃浜町に居を移して「平塚木谷道場」を開設します。

昭和13年6月、29歳の時、本因坊秀哉名人の「引退碁」の挑戦者となり、一局に6か月を費やした勝負に5目勝ちを収め、ますます木谷實の名は高まります。

なお平塚に開設された「木谷道場」には、全国は基より韓国からも才能豊かな弟子が集まり、ここで木谷は戦前・戦後を通し、一貫してプロの囲碁棋士を育てます。

その結果、大平修三・岩田達明・戸沢昭宣・大竹英雄・石田芳夫・加藤正夫・趙治勲・小林光一・武宮正樹らの各氏九段等、多くのプロ棋士が生まれ育ちました。

その人材の多くは、木谷實が全国で行った指導碁(稽古碁)の際に見出された子供たちで、木谷はこの子供たちを何不自由なく囲碁だけに集中できる環境と場所を自宅に確保し、自分の子供と同じように愛おしみ育んだのでした。それが結果的に50名を超えるプロ棋士の養成につながり、その内弟子たちにより現在も棋聖・名人・本因坊などの各種タイトルを取り合う状況が続いています。

(文化情報誌「たわわ」第22号、平成9年9月15日号、”シリーズひらつかの人”より抜粋)

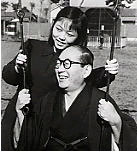

木谷實と三女禮子(故人)

木谷道場の仲間(昭和34年頃) 前列左から石田、佐藤、加藤。 後列左から春山、久島、上村

大竹英雄名誉碁聖

大竹英雄が、木谷門下生として木谷實九段の内弟子となったのは、昭和26年12月、大竹英雄9歳 の時である。

大竹は昭和17年5月、北九州市に生まれた。八幡製鉄に勤務する父岩雄は、当時同僚とともに囲碁同好会を作り、その世話役をしていた。こうした関係から大竹は、幼い頃から碁に興味を持ってい たのである。

本格的に碁を習い始めたのは、入門時の8歳の時で、八幡にある碁会所へ戸畑の自宅から通い、短い期間でその腕を上げていた。

木谷實は、戦後いち早く地方まわりの指導碁のため、九州に入った(昭和21年)。最初、九州地方での指導碁の拠点は別府であった。後、九州碁界の中心人物である高田寿夫と親交を深め、北九州へ赴くようになり、大竹英雄の名前が高田寿夫から木谷へ伝わった。

大竹英雄には、幾つかのエピソードが語り継がれている。当時、強いアマ初段ぐらいであった大竹は、 大人たちを相手にたいてい勝っていた。しかし、負けた時はきまって大声を張り上げて泣いていたといわれている。

木谷との入門碁の時、九子を置かされた大竹は、木谷の白石を皆殺しにしてやろうと考え、対局する。結果は、黒石が皆殺しにあい、この時も大声で泣いた。

この「負けん気の強さ」と「碁の筋の良さ」をできるだけ伸ばしたいという木谷の思いが、大竹の木谷道場入門のきっかけである。

その年のうちに平塚の木谷家に入り、花水小学校へ通い、以後、浜岳 中学校へ進む。

その間、大竹は多くの木谷門下生にあって、常にリーダー格であり続けた。戦後、木谷家の最も弟子たちの多かった時代、大竹を中心に碁だけでなく、相撲やソフトボールを通してまと まり、大竹のさまざまなアイディアの中で育った弟弟子たちも多い。

昭和31年、13歳で入段。その後順調に昇段し、昭和36年、19歳で五段。翌年、四谷木谷道場の開設を機に独立する。

初タイトルは、昭和40年の第九期首相杯争奪戦。昭和44年、27歳の時、坂田栄男から 十段位を奪い、翌45年には九段へ昇段した。

昭和50年、第14期名人戦で同門の石田芳夫本因坊に挑戦し、初の名人位に就任する。以後の活躍は、誰もが知る通りである。

そして、現在も第一線で活躍す る木谷門下生の塾頭であり続けている。

(文化情報誌「たわわ」第25号、平成10年6月15日号、”木谷道場の人々その1”より抜粋)

故加藤正夫名誉王座

そんな加藤正夫が囲碁に興味を抱き、碁を覚えるのは10歳、小学校4年生の時である。

父清夫は、福岡市の自宅に「青桐棋院」というミニ碁会所を開いていた。その場所が九州大学教養学部の門前にあったため、九大の学生が多く、まるで九大囲碁部の部屋のように賑わっていた。そんな中で鍛えられた加藤は6年生で日本棋院福岡支部の昇段試験でアマ四段の認定を受ける程の実力の持ち主であった。

加藤正夫が木谷道場に入門するきっかけは、同じ九州出身で戦後の木谷道場入門者の第一号である故加田克司九段の紹介であった。小学校を卒業し、平塚に来たのは、昭和34年4月4日である。

当日は、先に入門を果たしていた春山勇(現九段)、久島国夫(九段)の浜岳中学校の入学式にあたり、加藤も着いたその足で入学式に臨むというめずらしい入門第一日目となった。当時の木谷道場は、先の両名に加え大竹英雄、戸沢昭宣、石榑郁郎のほか、上村邦夫、石田芳夫、佐藤昌晴(各氏現九段)が前後して入門した時期にあたる。

全国の俊英たちが一同に集まる道場での生活を加藤は15年間過ごす。これは道場が修行の場として最適であったことを物語る。

昭和39年、17歳で入段。以後の4年間は勝率で8割を超え、ノンストップで四段に昇段。20歳で本因坊リーグ入りを果たす離れ業を演じる。

初タイトルは、昭和51年、29歳の第一期碁聖戦で先輩の大竹英雄を破る。同年十段位。翌52年本因坊を獲得(連続三期)。53年には、本因坊・十段・天元・王座・鶴聖の5冠王。以後、常に何がしかのタイトルを保持した。

(文化情報誌「たわわ」第26号、平成10年9月15日号、”木谷道場の人々その2”より抜粋)

平成16年12月30日逝去

二十四世本因坊秀芳

木谷家に楽しい一枚の写真が残る。基盤の前に座り勉強する加藤正夫と、その隣はニ枚重ねの座布団を枕に寝る石田芳夫である。場所は四谷木谷道場の一室、昼下がりの光景である。四谷に移ってから「石田さんが勉強している姿を見た事がない。」という証拠の一つだろう。

石田は「勉強は長さではなく、集中した勉強が大切。」という。この集中力を平塚での一時期につけることができたと語る。

石田は、昭和32年7月、名古屋で行なわれた木谷の九段昇段祝賀会に招かれ、この時、大竹初段と六子で指導碁を打ち、夏休みの1か月間を木谷家で生活する。正式の入門は、その年の11月である。小学校3年生、9歳であった。当時、石田は内弟子の中で最年少、よく泣かされた。4年後の一歳年下の宮沢吾朗が入門するまで、この状態が続いた。平塚に来てから花水小学校の児童として、石田を知る同窓生は大変多い。その理由は、印象的な大きな頭を記憶しているからである。

中学2年で入段を果たし、一年ごとに昇段。昭和45年、21歳で初のビッグタイトル第十七期日本棋院選手権を獲得。本因坊戦リーグ入りを成し遂げ、七段に昇段する。

昭和46年、石田は林海峰本因坊に挑戦。4勝2敗で勝ち、22歳で史上最年少の本因坊に就く。本因坊位は、師匠木谷が数度挑戦して手に入れることができなっかたタイトルである。それから五期このタイトルを防衛する。

その間に独立。昭和49年第十三期の名人位を獲得し、坂田、林に次ぐ3人目の名人本因坊となった。以後、昭和53年王座、同59年天元、平成2年NHK杯優勝などの棋戦タイトルを獲得する。

なお、石田芳夫九段の囲碁解説は見るもの聞くものにとり、その軽妙な話術とともに、とかく分かり難いとされる展開を分かり易く解説することで、多くの囲碁ファンから絶大な評価と信頼を得ている。時に、盤面の優劣を普通なら黒が少し良いとか白がかなり良いというところを、その計算の素早さで何目と言い当てる。

コンピューターの異名どおりに。それがまた、囲碁ファンを魅了している。

故戸沢昭宣九段

木谷の門下生が一堂に会し写る写真の中で、常に後列で、それも端っこに誰かの後ろから、そっと眼鏡を掛けた端正な顔を覗かし写る人物がいる。それが、戸沢昭宣九段である。

戸沢昭宣九段が木谷門下に内弟子として入門を果たすのは、昭和26年の11月、雪虫の飛び交う北海道函館からである。

小学校5年、11歳であった。その1か月後には、九州八幡から大竹英雄九段が入門する。そして以後木谷家にはプロ棋士を目指す少年棋士が続々と入門してくるが、そのきっかけになるのが戸沢少年であった。

当時、院生として棋院に学ぶ木谷門下生は戸沢、大竹、木谷禮子らで、この3人は揃って昭和31年に入段を果たす。

なかでも戸沢は、14戦全勝で、1位の入段であった。プロ棋士界では「入段したその年のうちに、、二段に昇り、3年か4年で五段まで行く」のが普通とされる。しかし、このような昇段は、ふつうといわれても簡単にできることではない。この離れ業を戸沢少年は実現している。

その意味で戸沢は木谷門下の小さなプロ棋士たちの索引車の役割を果たしたのである。敢えていうなら、大竹を始めとして、戸沢という年上の兄弟子の存在は小さな棋士たちの目標であった。

門下生のプロ棋士の中にあって、物事に動じない戸沢の性格は、例えば、棋院からの帰り、東海道線の中にあって眠り込み、小田原あるいは小田原以遠まで乗り過ごし、平塚へ帰れなくなるといった話が、戸沢少年において最も多く聞かれることから想像できることである。

また、長年慰問先として木谷が訪れていた小田原風祭の国立箱根病院へ、病気のため訪れることができなくなった折、「先生の後を継がなければ」と進んで風祭に10年間にわたり師の代わりの通う律儀さを持つ人である。

昭和59年九段。大手合入賞2回。昭和49年「勝率第1位賞」「連勝賞」を受賞。棋風は門下の中にあって、その力強さが最も優れているといわれている。そうした棋風とマッチした物静かな語り口と泰然とした姿はとても印象的であった。令和6年12月25日逝去。